Oswald Auguste de Bruin

Georen te Utrecht

RECHERCHES SYNTHÉTIQUES DANS LE DOMAINE DES AUXINES

INTRODUCTION

Les

expériences de Went en 1927 ont attiré l'attention sur le fait que dans le

processus de l'extension cellulaire des végétaux supérieurs certaines

substances chimiques jouent un rôle particulier. On a pu constater, au moyen du

test d'avoine, par des expériences de diffusion, qu'une matière au poids

moléculaire relativement bas règle l'extension cellulaire dans la jeune plante

d'avoine. La vitesse de diffusion de cette substance dans l'agar-agar indiquait

un poids moléculaire entre 300 et 400. Le test d'avoine donnait des résultats

reproductibles de sorte qu'on put également étudier le côté chimique du

problème. L'hormone de croissance des végétaux supérieurs, à laquelle Kögl donna

plus tard le nom d'auxine, ne se présente en général dans les végétaux qu'en

concentrations très restreintes. Lorsque Kögl et Haagen-Smit eurent trouvé dans

l'urine de l'homme des quantités relativement grandes de cette hormone, ils

purent, en 1931, isoler de l'auxine sous forme cristalline.

Plus tard on

parvint aussi à isoler cette substance de croissance en partant de matières

végétales (malt et huile de maïs), tandis qu'on trouva en outre une seconde

substance active de caractère analogue, et pour faire la distinction on nomma

ces deux hormones « auxine-a » et « auxine-b »

Une analyse

élémentaire et une détermination du poids moléculaire de l'auxine-a donnèrent

la formule brute C18H32O5. Peu après on put constater que cette substance

contenait un groupement carboxylique, ainsi que trois groupements d'hydroxyle

alcoolique. Un de ces hydroxyles doit se trouver en position 8 par rapport au

groupement carboxylique, car il se présente une mutarotation qui se stabilise

rapidement. De la façon dont s'effectue l'hydrogénation catalytique il s'ensuit

que la molécule doit contenir une double liaison, tandis que l'analyse de la

dihydroauxine-a permet de calculer la présence d'un cycle carboné.

Après

l'oxydation de l'auxine-a au moyen d'une solution de permanganate alcaline il

se forma un acide dicarboxylique (C13O4) à activité optique. La dégradation et

la synthèse prouvèrent que cet acide était l'acide a,a'-bis(1'-méthylpropyl)-glutarique.

L'oxydation de la dihydroauxine-a

par le trioxyde de chrome donna une cétone cyclique dont la formule de

constitution est la suivante (II):

Les

résultats de ces deux dégradations oxydatives des auxines -a et -b démontraient

clairement que la double liaison doit se trouver dans un cycle pentagonal,

tandis que les cinq atomes de carbone qui restent doivent être fixés au cycle

pentagonal à l'emplacement du groupement carbonyle.

Jusqu'ici

nous n'avons prêté attention qu'à l'auxine-a, puisque, comme il a été prouvé

plus tard, l'auxine-b peut être obtenue de l'auxine-a par déshydratation. La

dihydroauxine-b de même que la dihydroauxine-a donne, après oxydation par

l'oxyde de chrome, la cétone II, de sorte que la constitution des auxines ne

diffère que dans la structure de la chaîne latérale. En chauffant l'auxine-b

au-dessus du point de fusion on a pu constater l'élimination d'une molécule

CO2, ce qui a permis de conclure que le groupement carbonyle, dont l'analyse a

prouvé la présence, doit se trouver en position b par rapport au groupement carboxylique. Les premières réactions

avec le chlorure ferrique ont échoué. Plus tard on a pu, après exposition aux

rayons ultra-violets dans une cuvette en quartz, constater réellement une

coloration rougeâtre. Par conséquent on put fixer pour l'auxine-b la formule de

constitution suivante (III) :

En partant

des produits de réaction obtenus après l'oxydation de l'auxine-a par le

tétracètate de plomb on a pu démontrer la présence d'acide glyoxylique et d'un

oxy-aldéhyde avec seize atomes de carbone. Ceci prouvait donc que les atomes de

carbone ayant une position a et b par rapport au groupement carboxylique

portent chacun un hydroxyle, d'où il s'ensuit qu'une scission oxydative des

alpha-glycols peut se produire. Pour l'auxine-a, Kögl fixa la formule suivante

(IV) :

Maintenant le passage de

l'auxine-a à 1’auxine-b peut être formulé de façon distincte:

Dès les premières tentatives

d'isoler l'auxine on s'aperçut que la teneur en substances de croissance d'un

concentrât diminuait beaucoup avec le temps. On trouva aussi que les cristaux

de l'auxine-a et -b et leurs lactones avaient perdu complètement leur activité

au bout de quelques mois. Ni le vide poussé, ni l'exclusion de la lumière, ni

une température basse ne pouvaient entraver ce processus. Les cristaux devenus

inactifs ne se distinguaient des préparations actives ni par leur aspect, ni

par leur formule brute. Le point de fusion et la rotation au contraire

s'étaient modifiés.

En partant

d'une préparation d'auxine-a devenue inactive on a pu isoler par

cristallisation deux substances nouvelles dont la rotation différait, mais dont

la formule brute était égale à celle de l'auxine-a. Dans la pseudo-auxine-a1 et

-a2, comme on a nommé ces isomères de l'auxine-a, la double liaison (coloration

jaune avec le tétranitrométhane) et le groupement carboxylique libre (réaction

au tournesol) étaient encore présents. Toutefois on ne constata plus de

mutarotation.

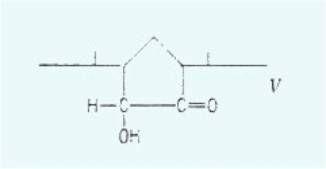

On ne put se

rendre exactement compte de cette propriété caractéristique de l'auxine-a que

lorsque Kögl, Konings-berger et Erx1eben) réussirent à isoler, après oxydation

de la pseudo-auxine-a1 par l'ozone, une cyclopentanolone (V) sous forme de

phénylhydrazone.

La formation de cette acyloïne ne

peut être expliquée qu'en admettant qu'il se produit une transposition

allylique pendant l'inactivation.

Donc l'hydroxyle

d subit une migration au carbone z, tandis que la double liaison devient

semi-cyclique.

Ceci

explique la formation de deux isomères physiologiquement inactifs, et en même

temps le fait que ceux-ci ne présentent plus le phénomène de mutarotation.

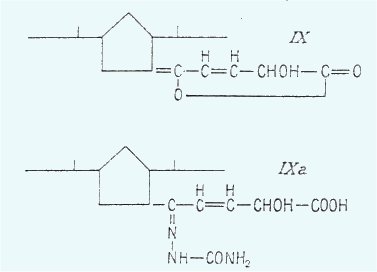

On se heurta à des difficultés plus grandes en cherchant à expliquer

l'inactivation de la lactone de l'auxine-a (VIII).

Ce

changement ne peut pas s'expliquer par une simple transposition allylique, car

le corps qu'on obtient garde le caractère d'une lactone. Toutefois les analyses

élémentaires démontrent que, pendant la réaction, une molécule d'eau a été

éliminée. Durant le processus de l'inactivation il s'est formé une seconde

double liaison, car deux molécules d'hydrogène ont été fixées pendant l'hydrogénation

catalytique. La déshydratation doit avoir eu lieu aux atomes de carbone a, b ou g,

puisque le groupement d-hydroxylique est

fixé par la structure de la lactone. La dégradation du produit inactif a

toutefois montré que des modifications autres que la déshydratation doivent

avoir eu lieu, car dans la dégradation par l'ozone la cétone cyclique C13H24O

(II) que nous avons déjà mentionnée s'était formée. La position de la double

liaison qui se trouvait à l'origine dans le cycle, doit donc s'être modifiée en

passant à une double liaison semi-cyclique. En outre on a pu préparer une

semi-carbazone (IX a) avec la formule brute C19H33O4N3 acide au tournesol. Se

basant sur ces données Koningsberger établit la formule provisoire IX pour la

lactone de l'auxine-a inactivée et la formule IXa pour la semicarbazone.

L'étude du

spectre ultra-violet dévoila le caractère étrange de la lactone de l'auxine-a.

Il n'y a aucune raison, quand il s'agit d'un composé ne contenant pas de

système chromophore comme la lactone de l'auxine-a, pour s'attendre à une bande

d'absorption dont le sommet bien marqué corresponde .à 295 mm. comme il a été déterminé. L'auxine-a,

acide libre, ne présente pas d'absorption spécifique entre 240 et 400 mm. La lactone de l'auxine-a et le produit qui

en résulte par l'auto-inactivation ont un spectre absolument identique. Aussi

a-t-on remarqué que la lactone de l'auxine-a perd son activité par l'exposition

aux rayons ultra-violets, et qu'elle se transforme en un composé identique à

celui qui se forme par l'auto-inactivation. Ceci prouve que l'exposition aux

rayons ultra-violets accélère beaucoup la modification, qui sans cela s'opère

spontanément dans la molécule. Kögl a proposé de nommer cette préparation

« lumi-auxone".

Il y avait

une opposition apparente entre l'inactivation rapide de la lactone de

l'auxine-a par les rayons ultra-violets et la stabilité de l'auxine-a dans les

mêmes circonstances, parce que la mutarotation indique un équilibre entre ces

deux composés. Cette difficulté a été annulée par les expériences de Kög1 et

Schuringa. Pour étudier l'équilibre entre l'acide et la lactone on emploie la

rotation spécifique. La mesure se fait avec une concentration plusieurs fois

plus grande que celle qu'on emploie pour la mesure des spectres ultra-violets.

Kögl et Schuringa ont supposé que la concentration des ions hydrogène pouvait

jouer un rôle, et en effet une solution très diluée d'auxine-a au pH 4,3

exposée aux rayons ultra-violets se transformait en lumi-auxone.

Les mesures

des courbes d'absorption ultra-violette de la lumi-auxone furent cause qu'on se

mit à douter sérieusement de la formule IX. Cette formule, en effet, était

basée sur les données obtenues de la dégradation par l'ozone. Mais ces données

ne procurent d'indications que sur l'emplacement de la double liaison.

Bo1dingh, vues la courbe d'absorption ultra-violette et la dégradation, examina

les possibilités de constitution de la lumi-auxone, au moyen de composés

semblables. Finalement il propose de formuler la lumi-auxone comme a-pyrone substituée au carbone six, Quoiqu'il

faille une série de transpositions pour en expliquer la formation à partir de

l'auxine-a.

Nous

donnons, ci-dessous la courbe d'absorption du 6-cyclopentyl-a-pyrone (XI) et de la lumi-auxone, ainsi que

la formule XI et celle de la lumi-auxone sous la forme proposée par Bo1dingh

(X).

Bien des

raisons portaient à supposer que le test d'avoine devait être spécifique pour

des composés ayant une constitution semblable à celle de l'auxine-a et -b. Tout

d'abord l'auto-inactivation caractéristique; ensuite le fait que de légères

modifications apportées à la molécule, comme l'hydrogénation de la double

liaison.

l'estérification

et l'acétalisation du carboxyle, font disparaître complètement l'activité. Il a

fallu abandonner ce point de vue quand Kögl et ses collaborateurs eurent isolé

de l'urine et du malt une troisième substance de croissance très active qui

s'avéra identique à l'acide indole-3-acétique déjà connu (XII

Ce dérivé de 1’indole. par sa

synthèse facile, invitait à étudier les rapports entre la constitution de sa

molécule et son activité physiologique. Kögl et Kostermans trouvèrent que pour

les dérivés de l'indole la distance entre le groupement carboxylique et le

noyau pyrrolique joue un rôle important.

Nous ne

donnerons ici que quelques points principaux qui font entrevoir l'essor qu'a

pris par la suite l'étude des substances de croissance des végétaux supérieurs,

entamée par Kög1 et ses collaborateurs. Quand on eut pris connaissance de

l'action biologique d'une substance simple comme l'acide indole-3-acétique, le

problème des substances de croissance prit une grande importance pratique. On

développa des tests plus simples et on trouva que les valeurs obtenues selon

des méthodes différentes ne pouvaient pas toujours être comparées. On trouva

aussi que la substance de croissance, par une trop grande concentration, peut

inhiber le développement des plantes.

On

synthétisa de nombreux composés dont certains étaient actifs et d'autres

inactifs dans les tests. Ces nouvelles données sur l'activité permirent à

Veldstra de développer une théorie sur le rapport entre l'activité

physiologique et la constitution chimique.

Nous

terminons cette introduction en faisant remarquer que les recherches sur les

substances de croissance, entreprises dans un but uniquement scientifique, ont

pris au bout de quelques années une importance très grande pour l'agriculture

et l'horticulture. Des quantités considérables de ces substances de croissance

synthétiques sont appliquées entre autres pour le désherbage, pour éviter la

chute prématurée des pommes, et pour favoriser l'enracinement des boutures.

RÉSUMÉ

Au

Laboratoire de Chimie Organique de l'Université d'Utrecht. après avoir isolé

des auxines. on a étudié les possibilités de synthétiser ces corps.

Le présent

travail envisageait en particulier la synthèse de composés qui, en ce qui

concerne la constellation des groupements fonctionnels, peuvent être des

substances-modèles de l'auxine-a. de l'auxine-b ou de leurs lactones.

En premier

lieu on traite les propriétés d'un composé ayant. comme l'auxine un groupement

d'alcool allylique. D'après des expériences antérieures, exécutées dans notre

laboratoire, on admettait que ce composé devait subir une transposition

allylique spontanée. celle qui donne lieu à l'auto-inactivation de l'auxine. De

nouvelles recherches démontrent que la substance-modèle dans un milieu privé

d'oxygène ne se modifie pas.

En second

lieu, on indique une méthode générale pour synthétiser les lactones des acides b-céto-g-oxy-carboniques

par la réaction de Reformatsky.

Ensuite on

décrit la préparation d'une série de composés montrant une certaine analogie

structurelle avec les auxines. La constitution de ces composés est déduite de

la préparation et des données analytiques. Les formules de constitution en

question sont encore vérifiées par les conclusions des spectres d'absorption

dans l'ultra-violet.

II faut

mentionner particulièrement la préparation de la lactone de l'acide d-(cyclopentényl-1)-d-oxy-b-céto-pentanoïque.

Quant à la constitution ce composé ne diffère de la lactone de l'auxine-b que

par l'absence des deux groupements butyliques secondaires du cycle penténique.

Ceci indique la voie qui peut conduire à une synthèse totale de la lactone de

l'auxine-b.

Le test

d'avoine n'indique aucune activité de ces nouveaux corps. Dans la seconde partie de cette thèse on

traite un nouvel isolement de biotine en partant du jaune d’œuf. Les cristaux

obtenues se manifestent identiques au produit isolé du foie et du lait par les

auteurs américains. Autrefois la dégradation de la biotine du jaune d’œuf a

donné naissance à un composé inconnu à ce moment, l’acide a-isopropyl-b-sulfopropionique, dont la constitution a été confirmée par une

synthèse. La formule de constitution de la biotine, prouvée depuis

irréfutablement par les auteurs américains, ne peut pas expliquer la formation

de l’acide a-isopropyl-b-sulfopropionique. Il y a discussion des causes possibles de ce

désaccord.

Mots clefs : absorption / acide / activité / allylique /

analyse / auxine / avoine / biotine / cétone / composé / constitution / croissance /

dégradation / déshydratation / dihydroauxine / expérience / formation / formule /

groupement / hormone / hydrogénation / hydroxyle / inactivation / indole / isomère /

kögl / lactone / lumi-auxone / molécule / mutarotation / ozone / plante / préparation /

processus / réaction / recherche / synthèse / végétal / bruin